風暴潮與海浪

風暴潮與海浪

劉迪森

2019年5月

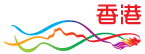

風吹過海面產生波浪並沿著風吹的方向傳播,波浪隨著風力的增強而增長。颱風可在外海上產生超過10米高的巨浪。風暴潮則為與熱帶氣旋相關的低氣壓及大風的共同影響下而導致海平面上升的現象。主要機制為熱帶氣旋的大風將海水推向岸邊,並於沿岸地區堆高而產生風暴潮(圖一)。

圖一 熱帶氣旋引發的風暴潮和越堤浪的示意圖。

2018年超強颱風山竹除了為香港帶來嚴重的風暴潮之外,還引發了巨浪(圖二)。這些海浪泊岸時的高度甚至可以超過海堤的高度而成為越堤浪。越堤是一個複雜的過程,它在大浪泊岸時間歇地發生。越堤浪加上颱風引發的風暴潮可導致沿海地區嚴重水浸(圖三)。至於海浪有多高並導致多大的水浸程度就取決於多個氣象以外的因素,例如海岸線的形狀、座向、海床深度和海堤結構等。就如山竹的例子般,香港在不同地點所經歷的海浪高度可以出現極大的差異。

圖二 山竹帶來的嚴重風暴潮引致水位上升而導致大澳水浸。(相片由 Joyce Nip 提供)

圖三 山竹帶來的風暴潮及巨浪導致鴨脷洲嚴重水浸。(相片由 H.C. Chan 先生提供)。

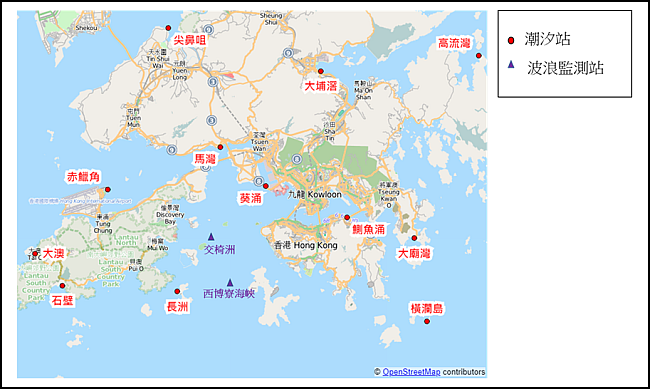

目前,香港天文台、海事處、渠務署及香港機場管理局共運作12個潮汐站以監測香港不同地點的實時潮汐變化。土木工程拓展署亦在交椅洲及西博寮海峽附近運作兩個設於海床的波浪記錄儀,以進行長期波浪監測(圖四)。

2018年山竹吹襲期間,鰂魚涌的最高水位上升至海圖基準面以上3.88米及最大風暴潮2.35米,而在交椅洲及西博寮海峽錄得的最高波浪高度則約為6.8米。

圖四 香港潮汐站及波浪監測站的位置。

本港天氣

本港天氣 天氣預測

天氣預測 天氣警告

天氣警告 漁民天氣

漁民天氣 航運天氣

航運天氣 航空天氣

航空天氣 天氣監測圖像

天氣監測圖像 地理信息系統天氣服務

地理信息系統天氣服務 熱帶氣旋

熱帶氣旋 中國天氣

中國天氣 世界天氣

世界天氣 氣候資料服務

氣候資料服務 警告及信號資料庫

警告及信號資料庫 特殊天氣現象統計資料

特殊天氣現象統計資料 每月天氣摘要

每月天氣摘要 氣候變化

氣候變化 厄爾尼諾與拉尼娜

厄爾尼諾與拉尼娜 地震

地震 海嘯

海嘯 潮汐

潮汐 地磁

地磁 太空天氣

太空天氣 天文觀測天氣資訊

天文觀測天氣資訊 互動版太陽路徑圖

互動版太陽路徑圖 天文資料

天文資料 有趣天文現象

有趣天文現象 授時服務

授時服務 曆法

曆法 年曆

年曆 實時香港輻射水平

實時香港輻射水平 認識輻射

認識輻射 輻射監測、評價及防護

輻射監測、評價及防護 環境輻射監測計劃

環境輻射監測計劃 大亞灣應變計劃

大亞灣應變計劃 相關網站

相關網站 學校

學校 旅遊

旅遊 運動

運動 戶外攝影

戶外攝影 社區天氣觀測計劃

社區天氣觀測計劃 長者

長者 觀星

觀星 天文台之友

天文台之友 小小天文台

小小天文台 教育資源

教育資源 360 漫遊天文台

360 漫遊天文台 「度天」賞雲

「度天」賞雲 國際雲圖(簡體中文)

國際雲圖(簡體中文) 天文台全方位遊

天文台全方位遊 公眾課程及活動

公眾課程及活動 訂閱電子通訊

訂閱電子通訊 研究論壇

研究論壇 刊物

刊物 國際原子能機構

國際原子能機構 臨近預報區域專業氣象中心(英文)

臨近預報區域專業氣象中心(英文) 亞洲航空氣象中心

亞洲航空氣象中心 社交媒體

社交媒體 新聞公報

新聞公報 最新消息

最新消息 天文台最新動態

天文台最新動態 立法會答問

立法會答問 天文台網誌

天文台網誌 天氣隨筆

天氣隨筆 天氣廣播站

天氣廣播站 氣象冷知識

氣象冷知識 新聞發佈會

新聞發佈會 有關熱帶氣旋的廣播

有關熱帶氣旋的廣播 天文台消息

天文台消息 職位空缺

職位空缺 招標公布

招標公布 應用程式

應用程式 個人版網站

個人版網站 天氣精靈

天氣精靈 文字版本

文字版本 RSS天氣資訊頻道

RSS天氣資訊頻道 有聲網頁

有聲網頁 表格

表格 開放數據集

開放數據集 天文台部門短片

天文台部門短片 抱負和使命

抱負和使命 組織結構

組織結構 品質管理

品質管理 香港天文台 - 香港便覽

香港天文台 - 香港便覽 香港天文台2024

香港天文台2024 服務概覽

服務概覽 天文台綱領範圍

天文台綱領範圍 香港天文台的歷史

香港天文台的歷史 事業@香港天文台

事業@香港天文台 瀏覽數字

瀏覽數字